受夠了被治不好的疼痛折磨?

看看 M.G. 如何打敗腰痛,不再天天受腰痛折磨!

"我的同事向我推薦了Derrick。自從我的第二個孩子出生以來(8 年前!)我一直患有腰痛。

我為了腰痛看過整脊治療師(chiropractor)一段時間,整骨之後我下背部感覺症狀更糟了。

當我的同事告訴我她看Derrick的經歷以及她如何迅速好轉後,我就也想試試看。

第一次治療後,我感覺比想像中還要輕鬆!我非常驚訝,因為其他一切的治療都沒什麼用。現在已經進行了幾次治療,我可以誠實地說我的背痛幾乎不存在了。我簡直不敢相信我的背部感覺這麼好!

他也有給我家庭作業,讓我在自己的方便的時間做,以加速我的療程,所以你大概也會有一些回家作業要做。

我無法用言語表達我對Derrick的感激之情。他讓我覺得很舒服,也很安心。他非常尊敬我,在他手下我感到非常安全。Derrick還花時間告訴我他到底在做什麼,並向我展示哪些肌肉受到了影響。我向所有遭受疼痛折磨的人 100% 推薦他。你不會後悔的!"

結構療法,專治久治不癒的棘手疼痛

打敗疼痛,奪回您的人生!

真的嗎?上面的不會是特別個案吧?

看看其他人怎麼說:

(想看翻譯—請點擊用戶圓形圖標)

到底什麼是結構治療?為什麼能這麼有效?

許多病患都提到自己因肩、頸、腰等部位疼痛困擾多年,多方嘗試過西醫、中醫、整脊、物理治療、按摩等方式卻效果有限,但是在結構療法下的幾次治療就獲得明顯改善。

這是因為很多這種所謂"治不好"的疼痛,根本原因都是組織間的沾黏導致,也就是所謂的「結構錯誤」。

而結構治療最獨特的核心,就是一套新的觸診方式,能直接找到身體沾黏點的位置和沾黏的型態,自然能夠精準的解開這種沾黏,所以往往能在短時間內大幅改善症狀。

這種沾黏客觀存在,只要是真正掌握結構治療的醫師,都能找到。而且這種沾黏,可以在內視鏡下看到。例如常見的問題五十肩,我們觸診出來的沾黏,是可以用關節鏡(arthroscopy)確認它是真實存在的。

結構診斷甚至能找到普通MRI都找不到的問題。但這並不是魔法,而是物理性質決定的。MRI是人類目前最先進的醫學掃描手段,但先進就代表貴,貴所以追求成本效率,而成本效率最高的MRI就是讓你躺著、靜態拍照,因此普通的MRI掃描的是身體的靜態狀態。但很多沾黏是要在動態狀態下才能觀察到的,所以普通MRI檢查不到。這就是為什麼常常明明患者很痛,做完MRI卻一切正常,找不到原因。

在您第一次就診時,我們會帶您感受到自己身上的各種不同的沾黏點,並且讓您體驗沾黏解開後的巨大改善。

全新的觸診方式,精準找到身體沾黏位置

結構這麼厲害,為什麼好像很少醫生做?

結構治療是台灣結構名醫林兩傳老師,在家傳以及跟好幾位老師學習的基礎上,多年行醫後總結出的一套全新療法。

而老師在台灣以外的教學活動大概是 2016-2017年才開始,中間又碰到疫情,所以海外學過的學生自然比較少。

而且結構的核心是精確的觸診,真正的去看到身體結構哪裡出問題了,偏重於實作,而非只是一套文字理論,也不是一套固定的操作程序,門檻高,自然學會的人就少。

就像是中醫把脈,就算一本書理解跟背誦的滾瓜爛熟,但是從來沒上手摸過,給這樣的醫生診斷,很難讓人感到可靠。

也像是外科醫師,不是把解剖學、外科學的書讀得很熟了就能上手操刀一樣,而是得先觀摩、然後當手術輔助、磨練外科基本技能(如縫合切除),之後在資深醫師的監督下進行簡單手術,如此一步一步才能培養起來。

強大的療法自然難學,難學所以願意學的人就少,學會的人更少,因此自然很少看到專門做結構治療的醫生。

結構治療在海外教學時間短,且比較難學

醫生是哪位?

我是2014年畢業和考到加州針灸執照,然後2017年跟林兩傳老師學習結構,並從那時就專門做結構治療,至今行醫十一年,專門做結構也有八年。

會選擇專門做結構是因為我這個人喜歡實實在在做事,診斷、治療都要根據於證據,不喜歡瞎扯,不喜歡當個話術醫生。

而我自從畢業後其實也跟很多老師學過,其中只有林兩傳老師能做到「不問診、直接觸診、然後預測哪裡痛」。也就是說,只有結構真正看到病人身體的情況。

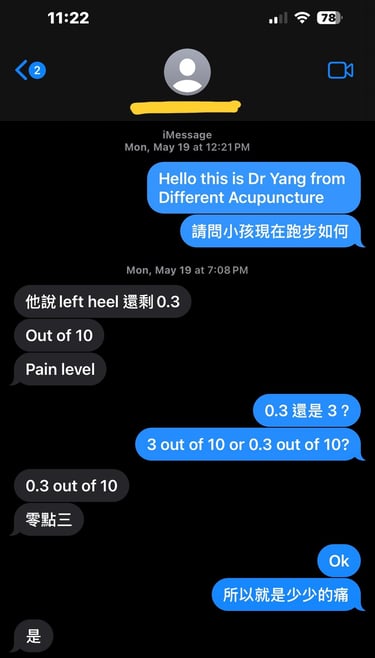

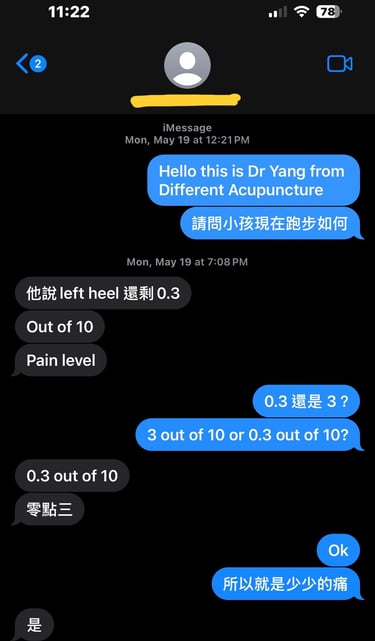

例如我前陣子治療一個八歲小孩,他的症狀是跑步的時候,一開始跑步,兩腳的腳後跟就會痛。(疼痛度 2-3/10)

父母帶他做過各種檢查,MRI也照了,找不到問題。西醫沒辦法所以也帶他找過中醫師,診斷是「腎陰虛腳痛」,中藥也吃 了,針灸也扎了,一點改善都沒有。相信不少人有類似的經驗。

之後我幫他檢查,發現他其實就是腳踝的跟骨和距骨之間韌帶和肌腱有沾黏拉住了。一邊一針,讓小孩下床去跑,當場痛就好很多,再一邊各一針,再下去跑,基本上就沒痛了。

大概過了兩周我跟病人追蹤(下有簡訊截圖),說現在跑步痛只有 0.3/10(本來是 2-3/10),前後我只用了四針而已。

所以我很感謝我有幸碰到林兩傳老師,然後學會了結構,因為我不用瞎掰病人「肝火旺、腎虛、脾虛」;這些問題當然有,但是不能甚麼都硬套。

您好,我是 Dr. Derrick Yang

結構要治療幾次?

回答常見問題

(點擊問題—帶您去相關答案)

所有問題統一價,初診半價優惠

初診:$50(正常看診時間)

非初診:$100

不管看多少問題,也不管用甚麼方法,不管扎了幾針,看診一次都是同樣價錢。

初診優惠僅適用於正常看診時間內的初診。

我們可以開給 HSA 或 insurance reimbursement 的收據,但是我們不收保險。因為保險複雜的政策,會讓我們無法全心專注在給您最好的治療。

結構要治療幾次?

大多數症狀在第一次治療後就會有改善!

至於要治療多久,是依照症狀的改善程度而定。

基本上都是先一周治療一次,當症狀一周基本沒出現,就延為兩周一次,然後三周一次,依此類推。之後如果有定期回診的必要性就大約四到八周定期回診一次。

很多情況都不需要定期回診,例如您是彎腰抬東西扭到,治療好後,我們會教您抬東西時應該要蹲下而非彎腰,避免未來再次受傷,就不需要長期回診了。

我們也會盡量幫您找到疼痛反覆出現的根本原因,讓您不用定期回診。

像之前有個做IT的病人,我們就討論出,他反覆頸痛的原因可能是他常轉頭看第二個螢幕,也常下意識地把頭往前伸靠近螢幕。在他調整後,反覆頸痛的情況就好很多!

還有另外一位老先生反覆大腿外側痛,後來才找到是餐桌的椅子不對,他用的是吧檯用的高腳椅,換掉椅子之後大腿外側就很少痛了。

如果真的找不到原因,那就可能得長期回診,常見的情況包括:

1. 十年以上長期疼痛

2. 體重300磅造成腰痛

3. 長期中高強度運動

4. 長期辦公室久坐用電腦

5. 真的找不到原因的疼痛反覆小痛

舉例來說,有個腰痛了十年的病人,治療了四次之後腰痛可以消失一周,我們就改成兩周一次,之後也很快改為三周一次、四周一次,但是因為她的工作和體重,就是得挺著接近三百磅的身體,不靠椅背地坐在病人身旁,椅子也不能換,因此沒有任何調整的空間,所以得長期回診,目前她一個月回診一次(期間內基本不痛),也不想延長間隔時間,

可以喔。

因為結構治療的治療手段很多,在針之外,還有手法、刮法、刷法、敲擊、按摩等很多方法。

而扎針還是最直接能把沾黏分開的方式。

但是我們扎針的時候,跟一般中醫師扎針講究「快狠」不一樣,我們扎針會盡量慢跟輕,把不適度控制在輕度、中度,大多數人能承受的範圍內。

扎針的感覺因人而異,而「酸爽」是比較典型的反應,感覺「終於解開了~」。

我們也會先讓您試個一兩針。大多數本來有點怕的人,試了一兩針之後都還能接受。包括那個跑步會痛的八歲小男孩,也說「其實還可以。」

如果真的不行也是有很多其他辦法可用,所以不用擔心。

看診一次約為五十分鐘。

就診前請稍微吃點東西,空腹就診容易暈針。

就診請穿寬鬆短衣短褲,如果天氣冷請在外穿室內可脫的衣物,請不要穿牛仔褲或裙子。

如果有需要收據(for HSA or insurance reimbursement),請跟醫生講。

如果有MRI、X光等影像資料,請跟文字報告一起預先準備好在手機的照片內,或前一天先發給醫生。在診間內沒辦法讀取CD/DVD內資料。

周一到周五,到達後走大樓梯上二樓,上樓旁即是 Ste 250,跟前台找 Dr. Yang 即可。

週六前台沒人,到達後,請上二樓找 Ste 250,然後進入右轉找 Room 16。

大樓梯旁有電梯,但有時候會壞掉,想確認當天情況請提前簡訊 949-233-9597。

第一次看診時會發生什麼?

首先我們會問您目前想要治療的問題,以及這個問題的種種特徵。例如哪裡痛?有多痛?什麼時候痛?痛多久了?做過哪些治療?等等

再來我們會給您一個完整的結構檢查。

檢查後,我們會帶著您去感覺自己身體是哪裡沾黏住了,以及讓您了解目前的問題大概是因為哪裡沾黏住而造成的。

之後我們會在您可接受的範圍內,設計治療方案,通常會讓您先試個一兩針,看看是否能接受。

再來就進行治療。而我們的治療是分階段的,每治到一個程度,就會讓您起來體驗看看症狀是否有改善。通常都會有相當的改善。

之後我們會跟您詳細解釋治療後要注意的事情。包括:

1. 回家後的護理

2. 回家後能自己做,縮短療程的事情

3. 可能要往哪個方向去找疼痛根本原因

4. 後續的治療安排

有動開就不會。

沾黏是實質存在的沾黏,用針點開會造成實質上的小傷口,有傷口就確實有可能一部分會重新粘回去。

但是因為針很細,這種傷口也很小(扎針的地方是找不到小孔的),只要治療後有動開,就能最大程度地減少粘回去的程度。

而之後解開的沾黏,不會沒有原因憑空惡化。反覆惡化就一定有讓他惡化的原因,要找出來。

更多的細節請見「看診後要注意甚麼?」

當我們做動作而收縮肌肉的時候,相鄰的肌肉之間會有摩擦,摩擦多了就會受傷發炎。例如有個人一天走八千步,那相關肌肉之間就至少摩擦八千次。

而發炎後不動開,讓組織在靜態中修復,就會產生沾黏。也就是說,只要動開肌肉,就能最大化地減少沾黏的產生。

所以不只是運動前要熱身,運動後也要做活動度訓練,讓全身動開,就能盡量減少沾黏。

因為同樣的原因,所以治療後,也要做活動度訓練。

有人可能會說:「我不運動是不是就不沾黏了?」是的。但是這樣肌肉會萎縮,而肌肉量是人體健康重要指標之一,所以不能選擇不動。

最好的做法是「沒有痛就要運動,而且每天都要活動度訓練,尤其是運動前後。」

為什麼會出現沾黏?

治療部位的痠痛通常持續一到三天,也可能半天、五天或七天,這都是正常的。

而且這段時間可能會出現各種新的變化,例如治療部位突然抽動、以前不痛的部位突然痛一下,這是身體結構重新平衡張力的正常現象,通常在痠痛消失後,這些變化也會隨之消退。

如果痠痛持續的時間太久無法接受,請跟醫生聯絡。

治療部位痠痛

治療後感覺很累

治療後有時會感到很疲倦,就像運動後的痠痛一樣,這是副交感神經啟動、身體開始修復的徵兆。

這時請把握機會早點休息,這樣能強化療效並縮短療程。

本來有點緊痛的部位變得更緊或痛

治療後偶爾會出現「本來只是有點緊,治療後痛起來」的情況,這是因為身體的神經傳導頻寬是有限的,身體會集中感知目前張力最高的部位。因為最大的問題改善了,所以就開始感知到次要的問題。

這代表有其他部位需要治療,所以如果出現這種情況,請盡早預約下一次治療。

治療後可以溫敷嗎?

治療後,如果醫生沒有特別講,在治療部位痠痛消失前,請最多只進行少量溫敷,使用電熱毯低溫敷十分鐘,或洗澡時多沖五分鐘。

過度溫敷可能導致局部發炎,從而延長組織恢復所需的時間。

治療部位避免用力

治療後三天內,治療的部位請避免用力。

正常的生活、走路、買菜、散步十分鐘沒問題。

但請避免舉重、搬家、搬行李、長途走路、快走、跑步、打球等任何額外用力行為,否則可能會導致病情惡化。

如果想開始新的運動計畫,請跟醫生商量。

另外如果有在做physical therapy的訓練或拉伸,請跟醫生討論是否暫停。有很多案例是訓練或拉伸後症狀嚴重惡化!

避免用力但是要動開

治療後一周內,每天至少進行兩次 mobility exercise。這能最大地減少重新沾黏會去的程度,進而縮短療程。

如果症狀反覆惡化

如果治療後出現「症狀改善幾天,可是之後又會惡化回去」的情況,代表生活中有個因素會造成這個症狀,請配合醫生找出元兇。

常見的包括不對的椅子、辦公桌太短、螢幕左右放、長期特定的錯誤姿勢。

也有比較低的概率是腫瘤,所以如果一直反覆不好,強烈建議照X光或MRI排查。

我們完全理解,當面對一項新的治療方式時,有各種顧慮是難免的。因此以下是我們的承諾:

有時候,身體累積了太多結構問題,使得我們無法在第一次治療就找出真正的關鍵點。這時,我們會建議您至少嘗試三次治療,給我們足夠的時間深入找出核心問題,並加以處理。

如果在完成三次治療後,您仍然沒有明顯改善,我們將全額退還這三次的費用。換句話說,您無需承擔任何風險,只需給我們三次機會。

此外,如果我們判斷您的症狀並非以結構為主,我們也會誠實告訴您,並依據我們的專業經驗,建議您該看的專科。

最後,不論您進行了幾次治療,只要您在過程中感到不滿意,覺得不值得、浪費時間或金錢,只要您提出,我們也會誠意處理,在合理範圍內退還費用。

因為我們始終相信,真正有效的醫療,除了療效,更應該讓人感受到尊重、誠意與安心。

如果結構治療對我沒效怎麼辦?

地址 & 開診時間

地址

4000 Barranca Pkwy Ste 250 Room 16

Irvine, CA 92604

開診時間

Tuesday 9am - 6:30pm

Friday 9am - 6:30pm

Saturday 9am - 6:30pm

Different Acupuncture

Specialize in structural reduction therapy.

949-233-9597

© 2025. All rights reserved.